トップ > 社長ブログ

blog

2021-01-27

一昨年、渋谷・神宮前にある設計事務所に行く途中

渋谷駅から明治通りを原宿方向に歩くと、道路沿いの

宮下公園が再開発されている風景を目にしました。

_1.jpg)

渋谷から新宿方向に向って山手線に乗ると

右側の窓からいつも眼下に見える細長い公園が

3階建てに半円のアーチが乗った形になっていました。

それが昨年の夏完成してオープン、年が明けて初めて

訪れました。公園は「MIYASHITA PARK」と横文字になり

商業施設とホテルも一体となった複合施設です。

宮下公園の開設はちょうど私が生まれた1953年。

この地域は旧皇族の梨本宮家があって、当時宮下町と

呼ばれていたことからその名前が付いたとのこと。

.jpg)

1966年には鉄道敷と同じ高さの人工地盤を作って

下を駐車場とした「東京初の空中公園」となりました。

ただ1990年頃から多数のホームレスが住むようになり

老朽化もあり、思い切った再整備が計画されたようです。

さて先入観なく現地に行ってまずビックリしたのは

1階の店舗にルイ・ヴィトン、グッチの高級ブランドが

入っていたことで、3階までのフロアに約90店舗が出店。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_1.jpg)

屋上に上がると広々とした芝生の広場やグランドを始め

ボルダリングウォール、スケボー場とスタバまであります!

.jpg)

_1.jpg)

一番原宿寄りはホテル棟。カフェ・ラウンジから入って

奥にチェックインカウンターなのですが、セルフで無人!

これは三井不動産グループの新しいタイプのホテルです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

変容する渋谷…。駅から歩いて数分のところにまた

画期的な複合施設ができました。

テーマ名

ページ作成日 2021-01-27

2020-12-25

皇居・半蔵門の向かいの国立劇場で、先週家内が

日本舞踊の会に出演しました。この界隈にはある意味で

日本を代表すると言える建物2棟が存在しています。

_2.jpg)

地下鉄の名にもある半蔵門は、広大な皇居の西端にあたり

東の大手門と正反対に位置していて、天皇や各皇族が日常

皇居への出入りするときは主にこの門が用いられるそうです。

名前の由来は、警備担当だった徳川家の家来・服部正成

正就父子の通称「服部半蔵」から来ているとのこと。

伊賀忍者で有名なのはこの家系の初代でした。

.jpg)

_2.jpg)

半蔵門駅で降りてお濠端へ出てから内堀通りを右に折れると

外壁が木材を井桁に組み上げたようないわゆる校倉造り風の

横方向がとても長い建物、国立劇場が出現します。

伝統芸能の上演を目的にした劇場の建設は戦前から何度か

検討されたそうですが実現せず、昭和30年代になってやっと

計画が具体化して設計コンペが行われ、竹中工務店・設計部の

岩本博行案が当選し、昭和41年に竣工しました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1746席の大劇場と630席の小劇場ほか、資料室や研修室

などから成り、家内はこの小劇場に出演。このコロナ禍で

楽屋の出入りも検温・消毒など劇場係がピリピリしている中

「鷺娘」を約30分舞って滞りなく終演、私もホッとしました。

.jpg)

.jpg)

国立劇場に隣接する最高裁判所は、昭和44年に改築のための

設計コンペが行われ、鹿島建設・設計部の岡田新一案が当選し

昭和49年に完成、その頃建築科に在学中の私は見学会に参加しました。

こちらの外壁は白い御影石張りで司法の頂点という重厚感を出し

内部もほぼ御影石張りで少し寒々しく感じたおぼろげな記憶が…。

岡田氏はこれを契機に独立して様々な公的建築を設計しています。

.jpg)

_1.jpg)

その時、写真を撮った気がしたので探すと出てきました!そして

権威の象徴としての威圧感は約47年前の記憶の通りでした。

_1.jpg)

_1.jpg)

.jpg)

テーマ名

ページ作成日 2020-12-25

2020-11-27

神代植物公園…いつか散策したい場所の一つ。私が子供のころ

親に連れられて来たような気もするのですがハッキリしません。

先日、武蔵野市で行われた工事の地鎮祭の帰る途中、車が

とても大きな林の間を抜けたとき、そこが神代植物公園だった

ことが分かり、それがきっかけになって訪問しました。

隣接する深大寺の開山は奈良時代の天平5年、その周辺は

深大寺村と呼ばれていたのが明治期に神代村に変更されました。

昭和15年調布飛行場の周辺約70万㎡が防空緑地になり

これを「神代緑地」と命名。戦後この内3/4は農地に返上され

残りが「神代植物公園」として昭和36年に開園したのです。

.jpg)

.jpg)

大きなケヤキが並ぶ正門を入り、懸崖造りの菊花展を見ながら

まずバラ園へ。秋バラもそろそろ終わる時期ですがウチの庭

にもあるアイスバーグ、ピエール・ド・ロンサール、ピース等

まだ十分咲き誇っていました。

.jpg)

.jpg)

バラ園の中央にある長方形の噴水池はタテが6~70mありそうな

大きなもので、池越しに見える休憩所は12本の円柱に支えられる

西洋風な立派なもの。ヨーロッパの宮廷を模したのかもしれません。

.jpg)

.jpg)

噴水池を中心に休憩所の反対側には大温室があり、その前面には

9つの鐘が吊られているツリーを模したモニュメント。この公園には

これ以外にも幾つもの彫像がありモダンアートも楽しめるのです!

.jpg)

_1.jpg)

.jpg)

.jpg)

そこから芝生広場に向かう途中、素晴らしい秋の水辺の風景に

出会いました。池の表面を覆っているのはラクウショウというスギ科

の木の葉で鳥の羽のような形なのでそう呼ばれているそうです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

広場に出ると遠くに大きなススキのような穂が見えました。

近くへ行くと高さが4,5mあり、南米原産のパンパスグラスと

いう植物でシュールな感じ。回りを2,3周して眺め続けました。

結局全部は見切れず、来年の春に楽しみを取っておきます。

.jpg)

.jpg)

テーマ名

ページ作成日 2020-11-27

| << | 2026年1月 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

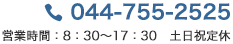

営業時間:8:30~17:30 土日祝定休

営業時間:9:30~18:00 火水祝定休