Home > Archives > 2013年10月 Archive

2013年10月 Archive

川崎市長選

- 2013年10月29日 20:16

一昨日の日曜日、川崎市長選挙がありました。

結果は福田紀彦候補が、自民・公明・民主3党推薦の

秀嶋候補を破り、戦後5人目の市長に選ばれました。

得票は142,672で、票差はわずか2,858でした。

川崎市長選をひも解くと、昭和46年に戦後6期務めた

金刺市長の7選を阻止して市長になった伊藤三郎氏は

市の労働組合出身で革新市政と呼ばれました。

しかし5期目にリクルート事件が起こり、病気もあって

任期半ばで辞任、次に当選したのが市の教職員組合出身で

助役になっていた高橋清氏でした。

高橋市長は4期を目指した平成13年の選挙で、元自治省の

阿部孝夫現市長に敗れ、その後阿部氏が3期務めたのです。

そして平成21年の3期目の選挙で初出馬したのが宮前区

選出の県会議員で37歳だった福田紀彦氏です。

福田さんと初めて会ったのはこの頃で、私が名刺を出すと

「松沢知事の秘書時代、御社に行ったことがあります」

と言われました。当社会長は松沢氏を支持していたのです。

その後倫理法人会などで時々一緒になりましたが

昨年夏のある朝、武蔵中原駅前で演説をした帰りがけに

当社に寄り、川崎の福田さんを支援する経済人が毎月集まる

催しへ誘われたことが応援するきっかけになりました。

彼との不思議な縁を感じたのは私が昨年6月に訪問した

アメリカ・サウスカロライナ州のグリーンビルという

小さな町の大学を、彼が卒業したことが分かったことです。

私は一昨年ロータリーのGSEプログラムでサウスカロライナ州

から来日した6名の職業人をお世話し、うち3人がグリーンビル

在住で、その中の一人を昨年この町に訪ねたのでした。

父親の赴任で渡米してジョージア州アトランタの高校を出た

福田さんはグリーンビルのファーマン大学に進学しました。

福田さんにグリーンビルの絵葉書を上げたら「ここに住んでいた

アパートが写っています!」と言われたのには私もビックリ!

またその時私が撮った写真に彼の出た大学も写っていたことも

分りました。(公園のようなところで大学とは思いませんでした)

140万都市という雲をつかむような地域で、組織の応援もなく

3党相乗り候補に勝利したのはまだ信じられない感じです。

戦後70年近い川崎市政に奇跡が起こったのです。

未来に輝くサイエンス

- 2013年10月22日 18:08

先週末行われたロータリーの地区大会で

東京理科大学学長の藤嶋昭さんの「未来に輝く

サイエンス」と題する講演を聴きました。

藤嶋さんは東大大学院在学中「光触媒」反応を発見し

近年ノーベル化学賞候補にもなった科学者です。

酸化チタンを使い水に太陽光を当てて酸素と水素が出来る

ことを31才で発見、学会に発表したが酷評され英国の雑誌

「ネイチャー」に取り上げられ、欧米で先に評価されました。

光触媒は汚れを分解する力があり、酸化チタンを塗った

タイルや、ガラスの曇止め効果もあるので車のミラーにも

コーティングされ、交通事故の減少にも貢献しています。

まずアインシュタインの相対性理論から話が始まり

重力によって光が曲がって進むという理論が100年後に

GPS衛星の時計の進みを調整し正しい位置情報を発信

することに応用されているというのは新鮮な驚きでした。

藤嶋さんは子供のために絵本作家カコサトシ氏と共に

「太陽と光しょくばいものがたり」を出版しています。

この作家の「ピラミッド」は4500年前に2.5tの巨石

260万個をどのように削り、運び、積んだかが描かれ

「万里の長城」という絵本もあるそうです。

さらに藤嶋さん自身「世の中ふしぎ400」「子どもと

読みたい科学の本棚」という絵本を出しています。

ファラデーが少年少女に語りかけた「ロウソクの化学」

ガリレオが自作の望遠鏡を見て書いた「星界の報告」等の

紹介があり"科学少年"ならずとも興味を引かれました。

昨年12月藤嶋さんは東京理科大に、子供のための本棚

コーナーを設けました。高名な科学者がここまで

子供たちの能力を伸ばすことに心を傾けていることに

感銘を受け、私自身未来を担う子供たちに出来ることが

何かあるのか自問しました。

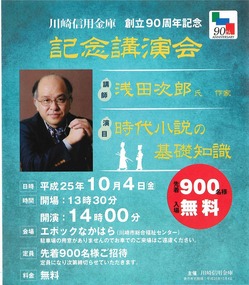

時代小説

- 2013年10月11日 13:00

先日、浅田次郎氏の講演会を聞く機会がありました。

今ほど時代小説が出版されていた時代はないそうで

それは古い資料が豊富なこともあるが、現代を舞台

とした小説が書きにくくなっているからだといいます。

まずケータイの存在で恋人同士のすれ違いはあり得ない。

機器の進化も激しく、以前「ハンディホン」と小説に

書いたことがあるが、今これを分かる人は少ない一方

江戸時代のことはいつまでも変わらないから、とのこと。

さて参勤交代によって設けられた江戸屋敷は、明治に

なって紀州徳川家10万坪は迎賓館と東宮御所の敷地に

水戸徳川家10万坪は東京ドームを含む小石川後楽園に

井伊家の18万坪は明治天皇没後明治神宮に変りました。

さらに高遠藩内藤家の7万坪は新宿御苑に、尾張徳川家の

8万坪は市ヶ谷の自衛隊駐屯地になって、大名の江戸屋敷が

結果として明治以降の東京のインフラの基礎になった

というのはたいへん興味深い話でした。

また江戸時代の時刻の測り方は、日の出が明け六つ

日の入りが暮れ六つでその間を6等分したので

夏と冬では一刻(いっとき)の長さが違うことになる。

庶民にはもちろん時計がなかったので、時計があった

上野の寛永寺、芝の増上寺が刻の鐘を鳴らすとそれを

聞いた周囲のお寺が次々鐘を鳴らしていく。

ということは鐘を聞く場所によっても時刻は違ってくる・・・

今から考えると相当大ざっぱなようですが、その分

この時代は太陽と共に自然や生体のリズムに沿った

生活を人々が送っていたということになります。

私の高校の先輩に当るこの人気作家の時代小説を

実はまだ読んだことがないのですが、参勤交代を

題材にした「一路」あたりから読んでみたく思いました。

- Search